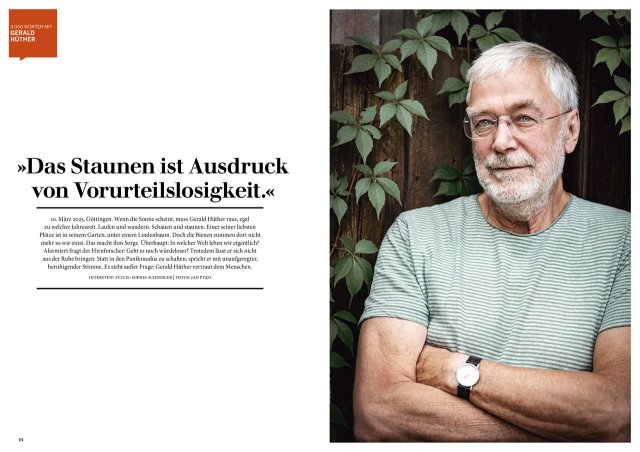

Gerald Hüther

„Das Staunen ist Ausdruck von Vorurteilslosigkeit.“

Zur Person

Gerald Hüther (geboren am 15.02.1951 in Gotha) studierte in Leipzig Biologie. Ende der 70er flüchtete er aus der DDR. Mit selbst gefälschten Visastempeln im Reisepass schaffte er es über Osteuropa in den Westen. Er landete in Göttingen und forschte am dortigen Max- Planck-Institut für Experimentelle Medizin im BereichNeurobiologie. 1988 habilitierte er im Fachbereich Medizin und erhielt die Lehrerlaubnis für Neurobiologie. Hüther interessiert sich vorwiegend für die frühen Erfahrungen im menschlichen Leben und deren Einfluss auf die Hirnentwicklung. Er hat zahlreiche populärwissenschaftliche Sachbücher veröffentlicht, wie „Etwasmehr Hirn bitte“ und „Lieblosigkeit macht krank“, versteht sich dabei als Brückenbauer zwischen Wissenschaft und gesellschaftlicher Lebenswirklichkeit. Hüther ist Vorstand der „Akademie für Potentialentfaltung“, die gesellschaftliche Bedingungen schaffen will, in denen sich die in jedem Menschen angelegten Potenziale entfalten können. Er ist verheiratet, hat einen Sohn und zwei Töchter und lebt in Göttingen.

10. März 2023, Göttingen. Wenn die Sonne scheint, muss Gerald Hüther raus, egal zu welcher Jahreszeit. Laufen und wandern. Schauen und staunen. Einer seiner liebsten Plätze ist in seinem Garten, unter einem Lindenbaum. Doch die Bienen summen dort nicht mehr so wie einst. Das macht ihm Sorge. Überhaupt: In welcher Welt leben wir eigentlich? Alarmiert fragt der Hirnforscher: Geht es noch würdeloser? Trotzdem lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen. Statt in den Panikmodus zu schalten, spricht er mit unaufgeregter, beruhigender Stimme. Es steht außer Frage: Gerald Hüther vertraut dem Menschen.

Gerald Hüther, worüber haben Sie zuletzt gestaunt?

Ich habe eine Enkelin, die nun einen kleinen Bruder hat, und ich staune immer wieder, wie liebevoll sie sich ihm zuwendet. Sie kümmert sich rührend um ihn. Eine Beobachtung, die die Annahme bestärkt, der Mensch sei im Grunde gut. Es zeigt auch, dass es diesem Mädchen gut geht. Sobald jemand mit einem Problem belastet ist – was auch körperlich verursacht sein kann –, verliert er die Offenheit für die Welt und damit für den anderen, denn er ist damit beschäftigt, das Problem lösen zu wollen. Es könnte für ein Kind auch sehr belastend sein, dass es ein jüngeres Geschwisterkind bekommen hat – nämlich dann, wenn es dieses als Konkurrenz bei der Suche nach elterlicher Zuneigung empfindet. Oft ist die Folge, dass es anfängt, das Geschwisterkind zu ärgern oder ihm wehzutun. Dann braucht es verständnisvolle Erwachsene, die die Zusammenhänge erkennen. Wenn ein Kind ein anderes tyrannisiert, muss man verstehen, dass dieses Kind ein Problem hat, und ihm dabei helfen, es zu lösen. Falsch wäre, es zu maßregeln, was häufig dazu führt, dass es Gefühle wie Eifersucht und Wut unterdrücken muss.

Was bedeutet es eigentlich, staunen zu können?

Das Staunen ist Ausdruck von Vorurteilslosigkeit. Weg von der Verengtheit, die dadurch entsteht, dass man die Welt nur durch die eigene gefärbte Brille anschaut, sodass man sie also nicht im Ganzen, sondern immer nur als einen Ausschnitt wahrnimmt. Auch Probleme führen zu einem sehr fokussierten Blick. Man sucht meist nach dieser einen Lösung und sieht nicht nach rechts und links. Dadurch übersieht man die Momente, über die man staunen könnte. Ebenso ist es, wenn man mit bestimmten Erwartungen an jemanden herantritt. Zu meinen Vorträgen kommen viele Leute mit gewissen Erwartungen. Sie wissen: Da ist ein bekannter Hirnforscher – und sie hoffen, dass er etwas sagt, das sie in ihren Vorstellungen bestätigt. Das ist ungünstig, weil sie dann in der Regel verpassen, was ich sonst noch sage.